作者:王薇 沈娅茹 李文静 吴雪可

在安徽这片古老而充满魅力的土地上,非物质文化遗产星罗棋布,宛如一颗颗璀璨的明珠镶嵌在绚丽多彩的画卷之中。 然而,非遗的传承之路却并非一帆风顺,商业推广不力、后继乏人成为这片文化天空中的乌云。 但令人欣喜的是,政府的大力扶持为非遗注入了新的活力,非遗工坊的兴起和产业化的发展点亮了就业的希望之光。 与此同时,在数字化的浪潮下,抖音等短视频平台赋能非遗,为其开辟了传承的新路径。 让我们通过详实的数据,深入探寻安徽非遗的发展脉络,解读这些变化背后的故事,一同见证安徽非遗在传承与创新中绽放的绚烂光彩。

01 安徽非遗:绚丽多彩的文化画卷

(一)十类项目缤纷呈现

在华夏大地广阔的文化版图上,安徽省深厚的历史文化底蕴尤在非物质文化遗产方面闪闪发光。 截至目前,安徽有世界级非物质文化遗产3项(木结构营造技艺、宣纸制作技艺、珠算), 国家级99项,省级596项,市、县级5600余项。

木结构营造技艺。这项技艺主要体现在徽州古建筑上,如古民居、祠堂和牌坊等。 徽派建筑以其精湛的木雕技术和独特的风格著称,是中国古代建筑艺术的重要组成部分。

宣纸制作技艺。宣纸是中国传统手工纸的一种,产于安徽省宣城市泾县,以其质地细腻、 色泽洁白、吸水性强等特点闻名于世。宣纸制作技艺有着悠久的历史,至今仍保留着传统的手工制作方式。

珠算。珠算是中国古代发明的一种计算工具,通过算盘来进行数学运算。 虽然现代电子计算器已经非常普及,但珠算依然作为一种重要的文化遗产被传承下来,并且在教育领域中被用来训练儿童的逻辑思维能力。

这些丰富多样的非物质文化遗产,犹如一幅波澜壮阔、色彩斑斓的文化画卷,展现着这片广袤大地深厚的历史底蕴和人文精神。

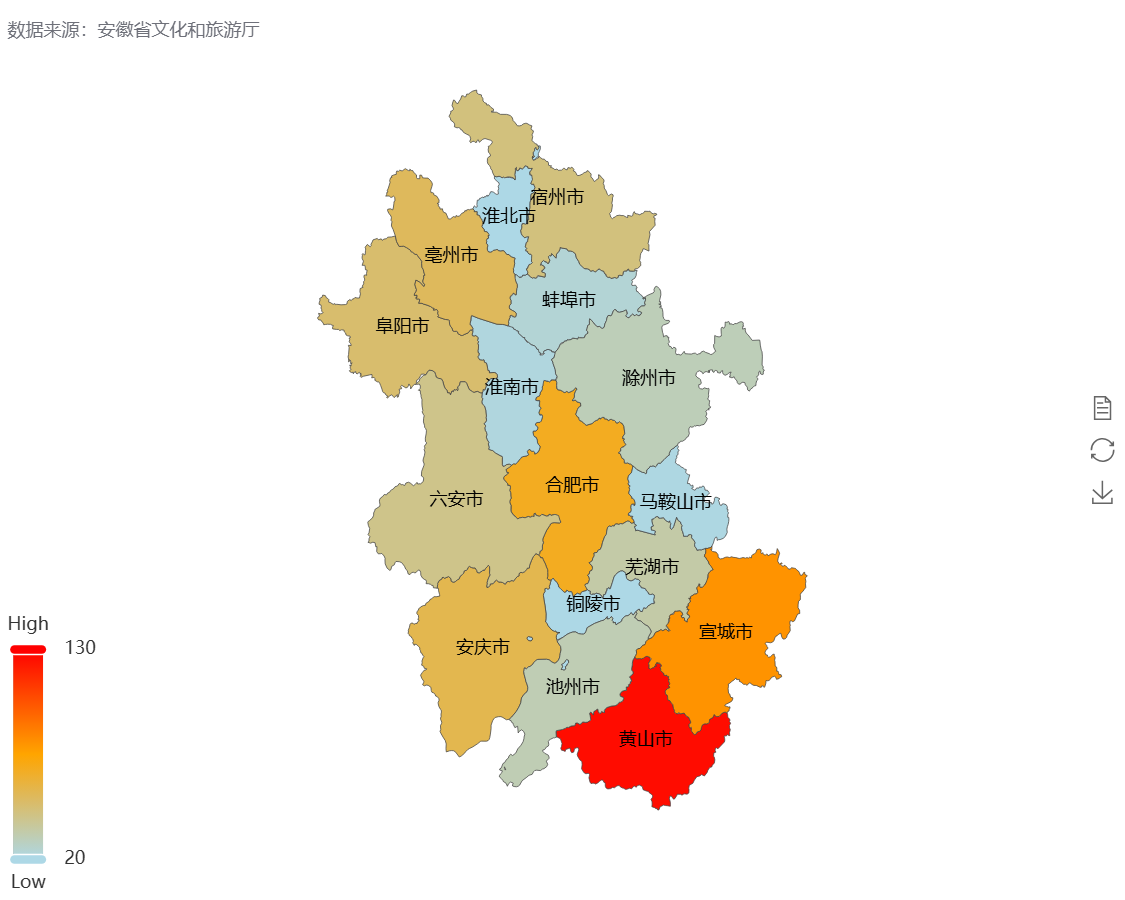

(二)安徽省各地市非遗数量揭秘

黄山市非遗数量位居第一,拥有99项省级非遗27项国家级非遗,共126项非遗。 黄山市之所以拥有数量众多的非遗项目,主要得益于其深厚的历史文化底蕴和独特的地理环境。 作为徽文化的发祥地,黄山保留了大量的传统技艺、民俗和艺术形式,如徽派建筑技艺、徽剧等。 其优美的自然风光和相对封闭的地理环境,也使得许多古老的文化传统得以较为完整地传承下来。

宣城市次之,拥有74项省级非遗,7项国家级非遗,共81项非遗。这与其丰富的历史人文资源和民间艺术传统密切相关。 宣城的宣纸制作技艺闻名遐迩,此外,还有众多的民间歌舞、戏曲等艺术形式在这片土地上流传。

合肥市拥有62项省级非遗,5项国家级非遗,共67项非遗。 合肥市作为安徽省的省会,经济和文化发展较为迅速,非遗数量也较为可观。 它融合了各地的文化元素,形成了自己独特的非遗特色。

安庆市拥有46项省级非遗,10项国家级非遗,共56项非遗。 安庆市作为历史文化名城,拥有丰富的戏曲文化,如黄梅戏,同时在传统技艺和民俗方面也有着深厚的积淀。

亳州市拥有47项省级非遗,6项国家级非遗,共53项非遗。 亳州市凭借其悠久的中医药文化和传统的民间工艺,在非遗领域也占有一席之地。

六安市拥有37项省级非遗,5项国家级非遗,共42项非遗。 六安市在大别山地区独特的地理和人文环境中,孕育出了别具特色的民歌、民间故事等非遗项目。

滁州市拥有29项省级非遗,2项国家级非遗,共31项非遗。 滁州市的非遗项目体现了其地域文化和民俗风情,如凤阳花鼓等。

马鞍山、淮南、淮北等地,也都有着各自具有代表性的非遗项目,反映了当地的工业发展、民间习俗和文化传统。

总之,安徽省各地市非遗数量的分布,既与当地的历史文化传承有关,也受到地理环境、经济发展等多种因素的影响。 这些丰富的非遗资源共同构成了安徽省多姿多彩的文化景观。

(三)文化传承的中流砥柱

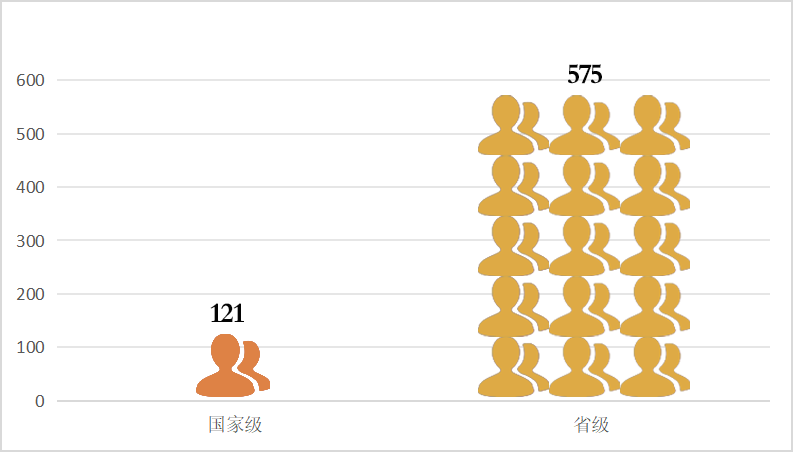

非遗传承人肩负着传承和弘扬安徽优秀传统文化的重任,以自己的坚守和努力,让古老的技艺和艺术在现代社会中焕发出新的生机与活力。 目前,安徽省拥有国家级代表性传承人121人,省级代表性传承人575人,市级则是有8000余名。

目前国家级传承人共有 121 人,而国家级非遗项目却有 99 项;省级传承人共有 575 人,而省级非遗项目却有 596 项。 这意味着平均下来,差不多每一个非遗项目所对应的传承人只有一两个人,而且传承人大部分年龄比较高, 使得每一个非遗项目在传承上面临着巨大的挑战和压力。

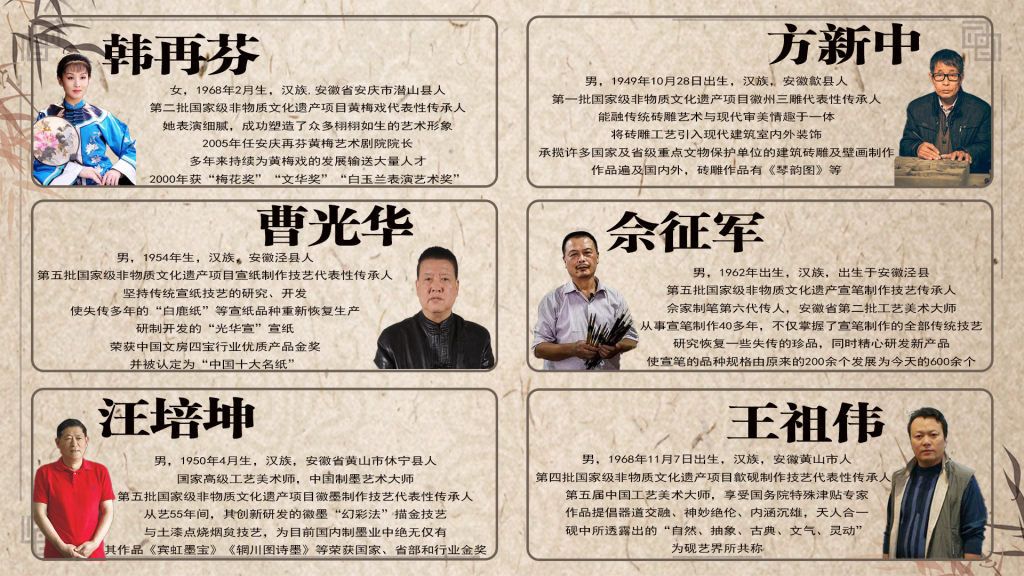

(四)走进安徽国家级非遗代表性传承人

这些传承人大多自幼便对所传承的非遗项目产生浓厚兴趣,经过多年的刻苦学习和实践,熟练掌握了精湛的技艺和丰富的知识。 他们不仅是技艺的传承者,更是文化的守护者。以下是六位安徽省国家级非遗代表性传承人,分别是韩再芬、方新中、曹光华、余征军和王祖伟。

韩再芬,女,1968年2月出生,安徽省安庆市潜山市(原潜山县)人,第二批国家级非物质文化遗产项目黄梅戏代表性传承人, 现象级戏剧(黄梅戏)表演艺术家、国家一级演员。

方新中,男,汉族,1949年10月28日出生,安徽歙县人。第一批国家级非物质文化遗产项目徽州三雕代表性传承人。

曹光华,男,汉族,宣纸制作技艺传承人,第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。

佘征军,男,汉族,出生于安徽省宣城市,第五批国家级非物质文化遗产宣笔制作技艺传承人。

汪培坤,男,汉族,安徽省黄山市屯溪区人,第五批国家级非物质文化遗产徽墨制作技艺传承人。

王祖伟,男,1968年11月7日出生,汉族,安徽黄山市人。第五届中国工艺美术大师; 第四批国家级非物质文化遗产项目歙砚制作技艺代表性传承人;享受国务院特殊津贴专家。

02 非遗之困:传承路上的荆棘

1.后继乏人

传承人在数字化传播中“被边缘化”。 目前我国国家级非遗传承人的平均年龄超过63岁,他们大多属于“数字弱势群体”, 在非遗数字化传播中正面临着被边缘化的风险, 其主体地位受到明显削弱。

缺乏人才建设,传承链不牢固。 现代文化冲击和城市化进程的加快,依然面临后继无人的难题。加之“传男不传女”的规矩, 传承出现断层现象。 传承人选择受限,面临“好苗子”难寻、传承人年龄异常等。而且,对年轻人来说,非遗工艺学习时间长、变现周期长且有不确定性等因素也导致他们学习意愿不强。

非遗进校园效果的有限性。 高等教育和非遗传播多处于条块分割状态,存在系统及过程性不足。首先,不是所有的非遗项目都可以进人高校, 高等教育对非遗资源的接纳是被动的、有选择的,存在系统性不足的问题;其次,就有幸能够进人高校的非遗项目来说, 其资源和文化并没有很好地渗透到高等教育的各个环节中去。

2.传播无力

非遗数据库难以满足数字化传播需求。 目前,大多数省级甚至国家级的非遗数据库仅包含了非遗项目名录、传承人名单、零散的新闻报道和学术文章, 缺乏详尽的档案资料和深入的历史文化信息,对于能够直观展现非遗技艺、传达其文化内涵的音视频资源更为稀缺。

短视频传播内容流于表象,过度娱乐化。 短视频生产者却很难通过“碎片化”的传播方式和“快餐式”的叙事语境对其进行深入完整诠释, 存在为了完成传播而忽视或遗漏某些文化要素的问题。

短视频“流量至上”引发马太效应。 对于非遗而言,相声、京剧等受众较广的项目能够轻松吸引大量流量,受众群体不断扩张, 但也会导致冷门非遗的关注度和资源投入相对减少,使冷门非遗在网络传播中更加式微,甚至面临消失的风险。 事实上,冷门非遗才是真正迫切需要资源投入和流量来提升保护力度的对象,否则非遗数字化传播的意义和价值将大打折扣。

3.市场萎缩

机械生产冲击,市场日益萎缩。 城市化的代名词是机械化。机械化大生产凭借其效率高、产量大的特点,成为当下最普遍的生产方式。 “流水线 ”式的机械生产势必会造成纯手工的加速消亡,令手工业举步维艰。

03 破局之策

(一)政府扶持

推进科研立项。 科研立项分析:根据文旅局、省非物质文化遗产保护中心和中国非物质文化遗产网的数据显示,安徽省的99项国家级非遗中, 针对某一种技艺或文化的立项项目有20项,多数为当地大学研究或实践项目,各地级市政府部门报送立项仅占两成。 另外,立项的方向不限于技艺保护与传承,同时还包括展馆设计文旅体验和乡村振兴发展等方面。从报送的品类来看,茶艺、建筑、鼓戏和 文房四宝这几种非遗被确定为申报对象的频率较高。(数据选取自安徽非遗官网2023-2034年的重点课题立项名单)

加大资金投入。根据安徽省文化和旅游厅公布的数据,近年来,安徽省对国家级非遗项目的经费投入呈现逐年增长的趋势。 数据显示,2018年安徽省对国家级非遗项目的直接资金投入为500万元人民币,到2022年,这一数字增长至800万元人民币。 此外,还有通过各种渠道如文化产业发展基金、旅游发展基金等方式间接支持非遗项目的资金。(部分数据不可考)

对于这些资金的使用效率和实际效果如何仍存在一定的疑虑。尽管政府增加了财政拨款, 但由于缺乏有效的监管机制和评估体系,部分资金可能并未真正用于非遗的保护和发展上。 例如,根据安徽省非物质文化遗产保护中心发布的《安徽省非物质文化遗产资金管理办法》等三项文件, 一些资金被用于非遗项目的展示和宣传,而非其本身的保护和传承工作。

强化文化普及。在具体落实方面,安徽省政府采取了多项措施,包括但不限于建立非遗传承基地、组织非遗展览和文化节等活动、提供非遗传承人培训和资助等。 这些行动在一定程度上促进了非遗文化的传承和普及。然而,这些措施更多侧重于非遗的“展示”而非“活化”,在报送项目本就不够充足的情况下, 还有相当一部分申请项目掺杂水分不能落地,实施效果大打折扣。如何让非遗项目不再纸上谈兵而是真正实施落地,还需要进一步探索。 但若将安徽省的情况与其他省份或国家对比,可以发现不同地区对非遗的支持力度存在显著差异。 例如,江苏省在2022年对国家级非遗项目的投入达到了1500万元人民币,且建立了更为完善的非遗保护和管理体系。 在国际上,如日本和法国等国家,政府对非遗的保护不仅有专项资金保障,还有系统的法规和政策支持非遗的现代化转型和国际交流。

综上,虽然安徽省在非遗保护方面的财政投入呈逐年增加趋势,且已采取了一系列具体行动来支持非遗的发展,但与其他地区或国家相比还存在很大差距。 特别是在资金使用效率、效果评估以及非遗活化方面,仍有较大的提升空间。非遗项目要更重质重量,考虑落地的可能和效果。 未来,安徽省可考虑引入更多的社会资本参与非遗保护,同时加强非遗项目的监管和评估机制,确保每一笔投入都能发挥最大的效益。 此外,借鉴国际先进经验,探索非遗与现代生活的有机结合,也是推动非遗持续发展的关键路径之一。

(二)产业化探索

1.非遗产业化发展典型案例:王河舒席

舒席是安徽省潜山市特色竹编工艺制品,其细薄柔滑、坚韧耐磨、凉爽消汗、折叠易带,因潜山别名“舒州”而得名。 潜山市的“王河舒席”是安徽省非物质文化遗产。

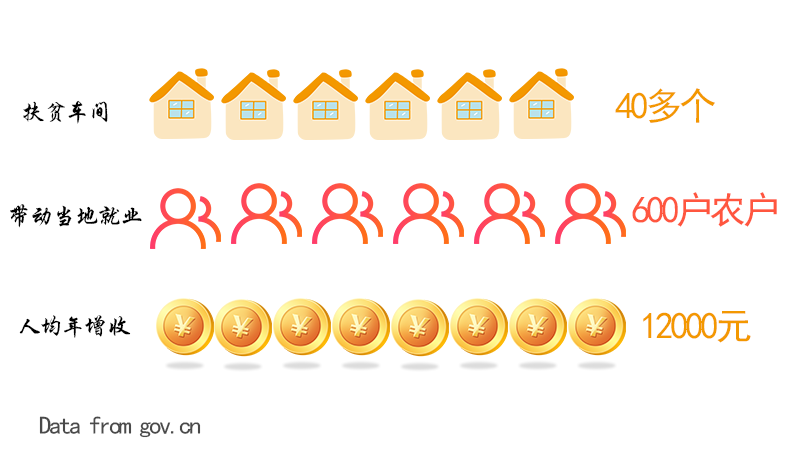

近年来,当地积极探索“非遗+合作社+农户”的模式,推进舒席传统工艺的传承和产业振兴,设立40多个就业扶贫车间, 带动超过600户农户实现家门口就业,人均年增收约12000元。

2.非遗产业化发展典型案例:黄岗柳编

黄岗镇坚持产业兴镇,发展特色杞柳产业、柳编柳木加工高品质产业。同时,黄岗柳编、黄岗柳木特色农产品陆续“走出去”,多渠道促进农民增收。 黄岗镇将柳编、柳木产品研发和做大做强作为产业发展的重要抓手,积极支持相关企业扩大规模,促进产业提质增效。截至全镇目前共有企业67家, 柳木文化企业56家,规模以上企业23家,规模以上柳编企业21家,柳编产业产值连续三年超过10亿元。其中黄岗镇柳编文化产业园区内共入驻企业52家, 柳编企业47家,省级龙头企业7家,国家高新技术企业4家,“国家级文化出口重点企业” 3家,省著名商标5个、市著名商标16个,省名牌产品6个, 发明专利150余项。

柳编产业项目通过打造标准化种建设,从源头开始打造黄岗柳编品牌;依托黄岗柳编产业园,辐射带动郜台、中岗、苗集等周边乡镇相关产业发展; 打造加工、观赏、购物融合发展项目,并为柳编产业打造高附加值加工品,走出一条符合黄岗实际、具有黄岗特色的乡村振兴道路。黄岗柳编产业的 发展年累计带动农民务工2.2万人(含周边乡镇就业的),人均年收入均在5000元以上,高达37000元,其中脱贫监测户累计517户,1732人。

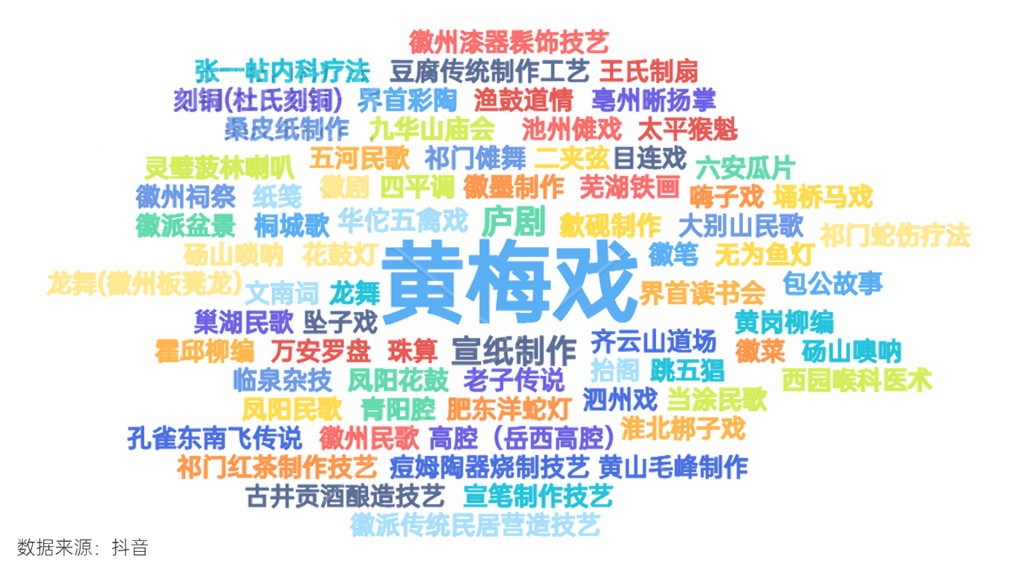

(三)抖音赋能:让非遗重焕生机

1.安徽非遗短视频宣传存在提升空间

将抖音四川非遗官方账号和安徽非遗官方账号进行对比分析可见,安徽省非遗未能很好利用短视频平台进行宣传。四川非遗官方账号有60.5万粉丝,1658.4万点赞量,累计发布作品900个,其中点赞最高的视频有316.8万赞。 并且设置了云游四川·非遗影像展、传承、武术、川剧、蜀绣等九个合集,更好地满足用户的个性化需求。 一周更新五六条视频,视频内容优质,展现地方特色,账号活跃,与用户互动,进一步提升了四川非遗文化传播效能。

安徽省非遗官方账号仅有365个粉丝,876点赞量,累计发布作品105个,其中点赞最高的也仅有15个赞。 通过抖音数据显示,2023年一共更新了三条视频, 自从2023年4月5日之后就不再更新,账号活跃度不够,互动少,作品更新慢,视频仅作为记录效果,不能有效传播安徽非遗特色。

要促使其实现创新传播,还需强化非遗传播效能,完善主体机能,定位传播对象,加强对外交流。 同时,注重新媒体优势利用, 加强数字传播和虚拟现实技术应用,完善传播链条,并加强产业化建设,加大安徽非遗和安徽文旅融合,延伸产业链,在增加乡村产业建设附加值的同时, 推进非遗传承与保护。

2.安徽省内各地市文旅短视频平台宣传存在差距

从总粉丝量来看,各地市文旅官方账号的粉丝数量存在较大差异。 其中,黄山文旅的粉丝量最高,达到 18.6万;其次是阜阳文旅,为 14.0万; 作为省会的合肥文旅的粉丝量为 5.3 万,处于中等水平;铜陵文旅的粉丝量最少,仅为 1.6 万。

截止2024年7月12日,在非遗作品数的发布方面,合肥文旅的非遗作品发布数量最高,达到 74个; 其次是宿州文旅,为 56个;安庆文旅的非遗作品占比较低,仅为 5个。

点赞量。 从非遗作品点赞量来看,宣城文旅的非遗作品点赞量最高,达到 86102个;其次是合肥文旅,为 20524个; 安庆文旅的非遗作品点赞量最低,仅为 632个。

转发量。 在非遗作品转发量方面,合肥文旅的非遗作品转发量最高,为 12632个; 其次是宣城文旅,为 4826个;蚌埠文旅的非遗作品转发量最低,仅为 89个。

各地市文旅官方账号的粉丝量差异较大,阜阳、黄山等部分城市的账号具有较高的关注度, 但铜陵、淮北等城市的账号影响力有待提升,账号粉丝量不足2万。

非遗作品在各地市文旅官方账号的发布占比各不相同,部分城市对非遗内容的重视和推广程度较高,如合肥、宿州; 安庆、黄山对非遗内容的重视程度还需提升。

从传播力来看,合肥、宣城等城市的非遗作品在点赞量和转发量上表现较为突出,而安庆、蚌埠等城市的非遗作品传播效果相对较弱。

展望:拥抱短视频——非遗传承新路径

在当今数字化的时代,短视频已成为一种强大的传播媒介,非遗积极拥抱短视频无疑是顺应时代潮流、实现自身传承与发展的明智之举。

短视频具有传播速度快、覆盖范围广、形式生动多样等显著优势。对于非遗而言,过去受限于地域、时间和传播渠道, 许多精湛的技艺和独特的文化内涵难以被广泛知晓。 而如今,通过短视频,非遗能够以更加直观、鲜活的方式展现在大众面前, 一段十几秒到几分钟的短视频,可以聚焦非遗传承人的精彩技艺展示; 也可以讲述非遗背后的动人故事,让观众了解其历史渊源和文化价值。 这种短平快的传播方式,能够迅速抓住观众的眼球,激发他们的兴趣。

短视频的社交属性,更为非遗的传承与发展注入了新的活力。观众的每一次点赞、评论和分享,都是对非遗的一次肯定和传播。 这种互动式的体验, 让非遗从单向的展示转变为双向的交流,拉近了非遗与大众的距离。

总之,短视频为非遗提供了一个广阔的舞台,让其在新时代得以重焕生机。 非遗积极拥抱短视频,是传承与创新的融合,是传统与现代的对话, 也是文化自信的有力彰显。尤其是近几年, 中国国际地位提升及影响力不断增强,对非物质文化遗产的传承与发展呈现多元化特征。 未来,非物质文化遗产传承与发展, 必将是发展思路多元化、方法多样,且发展理念走出国门。